【摘要】心理咨询学是应用心理学的重要分支,注重培养学生的实践应用能力和灵活解决问题的能力。PBL教学法以问题为基础、学生为中心、教师为引导的小组讨论及自学的教学模式。本研究基于PBL教学理念,力求突破传统教学模式,探索适合心理咨询案例教学的新模式,从而提高教学质量。

【关键词】PBL心理咨询案例教学

PBL教学法是problem-basedlearning的简称,即以问题为基础、学生为中心、教师为引导的小组讨论及自学的教学模式。是1969年美国的神经病学教授Barrows在加拿大麦克马斯特大学创立的[1]。PBL教学法以学生为中心,以解决问题为主线,强调学生的主动学习,问题解决能力是将理论转化为实践经验的重要能力之一。

咨询心理学也称心理咨询学,研究心理咨询及其活动规律的科学,亦即研究心理咨询的本质、理论、内容、过程、形式和方法的科学,是应用心理学的一个重要分支[2]。在以往教学过程中,讲授法、讨论法和举例法成为主要的教学方法,对于一门应用性很强的学科而言,不仅要求学生熟练掌握心理咨询的理论知识、技术特点,而且要求学生学会如何将学到的技术应用到实际案例中,如何找到有针对性地、行之有效的解决来访者问题的方法,因此,需要探索PBL教学法在心理咨询案例教学中的应用具有必要性和可行性。

1PBL教学法教学设计及具体实施

1.1对象将我校2008级医学心理学35人和2009级应用心理学36人作为研究对象,分别进行传统教学和PBL教学;两班学生均已学习完心理学基础课程,具有知识基础和一定的自学能力。

1.2分组将PBL教学班分为4组,每组9人,其中一名为记录员和负责人,负责搜集和整理资料。

1.3授课前准备授课教师提前2周将需要讨论的咨询案例发给每个小组,由小组成员利用课余时间查找资料、讨论、商量解决问题的办法。

1.4小组讨论两周后,每个小组就咨询案例讨论,时间为35分钟,教师负责巡视,把握学习进程,整理出自己的观点,小组的代表发言。

1.5班级讨论每个代表根据本小组讨论的咨询案例的解决方法进行发言,然后由授课教师组织,时间45分钟,鼓励每个学生积极参加讨论,根据代表的发言发表自己的观点和看法,从发言中获取新的技术和方法,进行讨论,寻找适合案例中来访者问题的解决办法。

1.6教师小结授课教师对学生讨论中有争议的部分给予点评,引导学生开拓思维,将教材中知识点和案例结合起来,让学生获得最适合的解决办法。

1.7小组评价课程结束后,每个小组成员对自己和其他成员的表现、学习态度和学习方法进行总结,提高学生的自主学习能力。

2教学效果评价

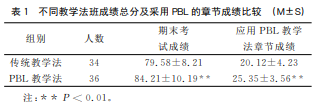

学期结束后,两个班级实行统一命题、统一考试、统一阅卷。试题内容注重考察知识记忆和应用技术解决案例,其中采用PBL讲授的知识占40%,对两个班的成绩总分及采用PBL教学法的内容分别进行统计学分析。应用PBL教学法的小组在期末考试成绩和相关教学章节成绩上均高于传统教学法小组,统计学差异显著。结果见表1。

相关知识推荐:心理学论文发表核心期刊

3讨论

PBL教学法自出现以来,应用于多门学科,尤其是医学课程。经过了30多年的完善和发展,应用范围也逐渐扩大,这种开放式的教学方法有利于应用性学科的学习和问题解决。根据本次将PBL应用于心理咨询案例教学中的教学实践,对PBL教学法有了更新更深的认识。

3.1PBL教学法比以往教学方法对授课教师的要求更高在PBL应用的过程中,授课教师必须全面准确地把握理论知识与案例解决之间的关系,在选择案例、设计问题及查找资料中都必须做好充分的准备,同时,对学生提出的问题也要具有灵活的处理和解答能力,授课教师需要具备较强的知识学习和案例讨论的驾驭能力。相对于以往教学方法应用中教师单纯地理解好课本知识、进行必要的举例而言,PBL教学法对授课教师提出了更高的要求。

3.2PBL教学法有利于培养学生全方面的能力学习心理咨询的最终目的是让学生面对真正遇到心理问题的来访者时,能够帮助其解决。对于一个心理问题,有很多种心理咨询的技术和理论可以应用,PBL教学法注重以问题为主线,以学生为中心,恰好可以启发学生针对个案进行思考,开拓思路,通过搜集资料和讨论的形式寻找最适合的解决方法。在这个过程中,调动了学生的积极性、学习的主动性,提高了学生自主学习的能力和解决实际问题的能力,发展全方面的能力,从而也有助于学生学习成绩的提高[3]。同时,在搜集资料和小组讨论过程中,需要经历一个竞争和合作的过程,可以增强学生的协作意识。

3.3对PBL教学法应用的一些思考PBL教学法不仅有适用的学科和范围,而且对学生的要求也较高,需要在学习相关专业知识、具备一定自学能力的基础上进行,因此,更适合应用于后期教学阶段;同时,学生需要掌握正确、合理的查找资料的方法,保证学习时间和提高学习效率。

总之,PBL是一种教学方法,最终的目的都是希望学生更好地掌握专业知识,做到学以致用,形成有针对性的教学模式,才是对培养应用型人才最大的意义。——论文作者:齐金玲牛振海曹运华于增艳

转载请注明来自:http://www.lunwencheng.com/lunwen/jyu/20334.html